Artikelübersicht

Soziologe Aladin El-Mafaalani über Kinder & den Rechtsruck - Jung & Naiv

Interview-Highlights: Aladin El‑Mafaalani im Gespräch bei Jung und Naiv

Zu Gast ist Aladin El‑Mafaalani, renommierter Soziologe, Hochschullehrer und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Seit 2024 ist er Professor für Migrations‑ und Bildungssoziologie an der TU Dortmund – zuvor lehrte er an der FH Münster und der Universität Osnabrück.

Das Interview bei Jung und Naiv beleuchtet zentrale gesellschaftliche Herausforderungen:

Alternde Gesellschaft

Inhalt: Deutschland hat einen hohen Anteil älterer Menschen (über 40 % der Wahlberechtigten sind 60+), was zu einem starken Sicherheits- und Gegenwartsfokus führt.

Zeitbezug: 14:10–14:30

Dauerhaftes Geburtendefizit

Inhalt: Seit den 1970er‑Jahren (konkret seit 1972) übersteigen die Todesfälle regelmäßig die Geburten – ohne Zuwanderung käme es langfristig zu einem Bevölkerungsrückgang.

Zeitbezug: 28:02–28:14

Verlust erfahrener Arbeitskräfte

Inhalt: Der bevorstehende Renteneintritt der Babyboomer (Beginn ca. 20:07) führt zu einem massiven Abbau an Fachkräften, was Wirtschaft und Sozialsysteme stark belastet.

Zeitbezug: 20:07–20:26

Notwendigkeit von Zuwanderung und erhöhter Erwerbsbeteiligung

Inhalt: Um den Fachkräftemangel zu beheben, müssen Zuwanderung und Maßnahmen zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung – vor allem von Frauen – vorangetrieben werden.

Zeitbezug: 20:26–21:04

Belastung der Sozialsysteme

Inhalt: Die abnehmende Anzahl Erwerbstätiger im Verhältnis zu Rentnern und Pflegebedürftigen führt zu erheblichen Herausforderungen für Renten- und Pflegesysteme.

Zeitbezug: 23:02–24:07

Kurzfristiger Gegenwartsfokus

Inhalt: Die starke Orientierung der älteren Wähler auf aktuelle Probleme verhindert oft eine langfristige Auseinandersetzung mit den strukturellen Folgen des demografischen Wandels.

Zeitbezug: 14:10–15:10

Gegenwartsfokus in der Demokratie (15:17–15:42)

Inhalt: Vor 40 Jahren wurde kaum über Rentenreformen diskutiert – der starke Fokus auf die Gegenwart begünstigt, dass politische Konkurrenten, die sich auf aktuelle Probleme konzentrieren, mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Link: 15:17–15:42

Sicherheitsorientierung älterer Wähler (15:49–16:09)

Inhalt: Ältere Wähler (bei der letzten Bundestagswahl bereits 50 % über 50) zeigen einen ausgeprägten Sicherheitsbezug – ohne dass dies automatisch mit extremen Tendenzen verbunden wäre.

Link: 15:49–16:09

Traditionelle Parteien und verfestigte Einstellungen (16:09–17:11)

Inhalt: Neue Parteien haben bei älteren Bevölkerungsgruppen weniger Erfolg, da langjährige, verankerte Einstellungen bestehen; Volksparteien wie CDU und SPD bleiben stark.

Link: 16:09–17:11

Themenagenda und Alterskontrast (17:11–18:09)

Inhalt: Während jüngere Generationen Diversität befürworten, bestimmen die älteren als größte Bevölkerungsgruppe, welche Themen priorisiert werden – jüngere agieren risikobereiter, ältere setzen auf Sicherheit.

Link: 17:11–18:09

Politische Ausrichtung und Sicherheitsdiskurs (18:09–18:46)

Inhalt: Der Wahlkampf wird stark durch sicherheitsorientierte Themen geprägt – eine direkte Folge des Altersprofils der Wählerschaft.

Link: 18:09–18:46

Demografischer Wandel: Beginn der Renteneintritte (18:46–19:46)

Inhalt: Seit der 1958er-Generation (teilweise schon mit 65) beginnen Renteneintritte – bis 2035 gehen laut Stefan Schulz mindestens 7 Mio. Arbeitsplätze verloren.

Link: 18:46–19:46

Notwendigkeit von Migration und erhöhter Erwerbsbeteiligung (19:46–21:04)

Inhalt: Da Kinder erst verzögert in den Arbeitsmarkt eintreten, ist Zuwanderung die logische Alternative – kombiniert mit einer Steigerung der Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei Müttern.

Link: 19:46–21:04

Quantitative Herausforderungen im Arbeitsmarkt (21:04–21:58)

Inhalt: Fast 15 Mio. Menschen (nicht alle in Vollzeit) gehen aus dem Arbeitsleben aus. Modelle schätzen einen zusätzlichen Bedarf von netto ca. 400.000, mit Effekten sogar bis über 1 Mio.

Link: 21:04–21:58

Herausforderungen bei Nachwuchskräften (31:01–31:21)

Inhalt: Es wird hinterfragt, ob Modelle die Verzögerungen bei der Qualifizierung junger Menschen und der Integration von Migranten (z. B. durch niedrige Müttererwerbsquoten) ausreichend berücksichtigen.

Link: 31:01–31:21

Geschlechterdisparität bei der Arbeitsmarktintegration (32:00–32:19)

Inhalt: Bei den 2015 Zugekommen liegt die Integrationsquote bei Männern bei ca. 70–80 %, bei Frauen jedoch nur bei ca. 25 % – Gründe sind v.a. Engpässe in der Kinderbetreuung.

Link: 32:00–32:19

Engpässe bei Kinderbetreuung und Kursangeboten (32:27–33:12)

Inhalt: Viele Mütter erhalten keinen Kitaplatz, und fehlende Sprach-/Integrationskurse verzögern die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

Link: 32:27–33:12

Komplexität des Demografieproblems (33:25–34:16)

Inhalt: Das Demografieproblem wird als tickende Zeitbombe beschrieben, dessen Lösung extrem komplex ist – Lösungsansätze zur Verbindung von Altern und Kindheit lassen sich kaum zu einem Gesamtbild zusammenführen.

Link: 33:25–34:16

Schwierige Renten- und Versorgungspolitik (34:27–35:17)

Inhalt: Eine einfache Erhöhung des Renteneintrittsalters reicht nicht aus; alternativ müssten Senioren mehr Verantwortung übernehmen oder ein neues Rentensystem entwickelt werden – erschwert durch den baldigen Renteneintritt des 1964er Jahrgangs.

Link: 34:27–35:17

Armutsrisiko und strukturelle Probleme (35:05–36:07)

Inhalt: Fast 4 Mio. Rentner leben in Armut – auch wenn das Risiko pro Kopf niedriger ist als bei Kindern, führen die schieren Zahlen zu gravierenden gesellschaftlichen Problemen.

Link: 35:05–36:07

Widersprüchliche Interessen und Versorgungslücken (36:07–37:48)

Inhalt: Die Vorstellung, von einer „Kinder-Minderheit ohne Schutz“ auf eine „Rentner-Mehrheit mit Schutz“ zu schließen, wird kritisch diskutiert – insbesondere, weil die Versorgung älterer Menschen zunehmend schwierig wird und politische Maßnahmen oft nur symbolisch bleiben.

Link: 36:07–37:48

Unzureichende Ausbauoptionen im Gesundheits- und Pflegebereich (37:48–39:02)

Inhalt: Ein massiver Ausbau von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Ärzten und Pflegern wäre notwendig, um den Bedarf zu decken – finanziell und organisatorisch aber kaum realisierbar.

Link: 37:48–39:02

Differenzierung zwischen Renten- und Pflegeproblemen (39:02–39:51)

Inhalt: Während im Rentensystem nahezu alle Rentner ab 65 ihre Leistungen beziehen, ist die Pflege stufenweise und oft unzureichend finanziert – was zu einem akuten Mangel an Pflegeplätzen führt.

Link: 39:02–39:51

Überzogene Staatsausgaben und Zukunftsängste (39:51–40:39)

Inhalt: Prognosen deuten darauf hin, dass künftig ein großer Teil des Bundeshaushalts (rund die Hälfte) aus Rentenzuschüssen und Militärausgaben bestehen könnte – ein Szenario, das als absurd und zukunftsgefährdend angesehen wird.

Link: 39:51–40:39

Konzept „Aktienrente“ als scherzhafte Alternative (40:39–41:03)

Inhalt: Als theoretischer Ansatz wird die „Aktienrente“ erwähnt, bei der Rentner über Investitionen (z. B. in der Rüstungsindustrie) versorgt würden – ein Konzept, das aber für die betroffene Generation unpassend erscheint.

Link: 40:39–41:03

Grenzen innovativer Rentenmodelle (41:03–41:59)

Inhalt: Innovative Ansätze wie die „Aktienrente“ sind für die bevorstehende Rentenwelle nicht praktikabel, da viele der Betroffenen kurz vor dem Renteneintritt stehen.

Link: 41:03–41:59

Nebenbemerkung zu Sponsoring im Sport (41:59–43:07)

Inhalt: Eine humorvolle Kritik an einem Sponsoring-Deal im Fußball (Reinmetall als strategischer Partner), der als unpassend und unklug bewertet wird.

Link: 41:59–43:07

Diskussion zur Einwanderungsgesellschaft (43:07–44:12)

Inhalt: Trotz häufiger Kritik wird betont, dass Deutschland auf Zuwanderung angewiesen ist, um Fachkräfte – vor allem im Pflegebereich – zu gewinnen.

Link: 43:07–44:12

Strukturelle Hindernisse für Zuwanderung (44:12–44:47)

Inhalt: Es werden strukturelle Nachteile wie strenge Sprachvorgaben, ungünstige klimatische Bedingungen und hohe Steuerlasten als Hemmnisse für die Gewinnung von Fachkräften benannt.

Link: 44:12–44:47

Erfahrungsberichte aus dem Gesundheitssektor (44:47–46:09)

Inhalt: Beispiele aus deutschen Krankenhäusern zeigen, dass aus Südamerika stammende Fachkräfte zwar mit hohen Bruttolöhnen angelockt werden, aber aufgrund niedriger Nettolöhne meist nicht lange bleiben – ein Zeichen struktureller Probleme im Arbeitsmarkt.

Link: 44:47–46:09

Lösungsansätze bei sprachlichen und steuerlichen Herausforderungen (46:14–47:02)

Inhalt: Es wird argumentiert, dass hohe Anforderungen an perfektes Deutsch sowie hohe Steuer- und Abgabenlast prinzipiell lösbar sind – etwa durch eine stärkere Akzeptanz von Englisch als Zweitsprache, ohne dabei die Bedürfnisse älterer Menschen in Pflegeeinrichtungen zu vernachlässigen.

Link: 46:14–47:02

Entwicklungen in der Pflege und Relevanz der Einwanderungsdebatte (47:02–49:05)

Inhalt: Die Löhne in der Altenpflege sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen – was Fortschritte zeigt und den Begriff „Einwanderungsgesellschaft“ in diesem Bereich relativiert.

Link: 47:02–49:05

Kriminalitätswahrnehmung und statistische Entwicklungen (49:05–56:03)

Inhalt: Historisch liegt die Zahl schwerer Straftaten (z. B. Mord, Totschlag) sehr niedrig – leichte Zunahmen bei bestimmten Delikten sind im Kontext verbesserter Polizeiarbeit und höherer Sensibilität zu sehen.

Link: 49:05–56:03

Wahrnehmung versus Realität bei Kindesmissbrauch (56:03–57:04)

Inhalt: Obwohl durch Medienberichte der Eindruck eines Anstiegs entsteht, waren in früheren Jahrzehnten vergleichbare Fälle oft weniger aufgearbeitet – eine höhere Wahrnehmung muss nicht gleich ein höheres Risiko bedeuten.

Link: 56:03–57:04

Ursachen des Rechtsrucks und gesellschaftliche Herausforderungen (57:04–1:00:13)

Inhalt: Neben rassistischen Einstellungen spielen ökonomische Faktoren (Angst vor Altersarmut, steigende Mieten, stagnierende Reallöhne, wachsende Ungleichheit) sowie der Rückzug staatlicher Aufgaben eine zentrale Rolle.

Link: 57:04–1:00:13

Ökonomische Unsicherheiten und bröckelnde Solidarität (1:00:13–1:02:33)

Inhalt: Menschen fühlen sich ökonomisch immer stärker an den Rand gedrängt, während ehemals starke solidarische Netzwerke (z. B. in Arbeitermilieus) weitgehend zusammenbrechen – was das Vertrauen in den Sozialstaat untergräbt.

Link: 1:00:13–1:02:33

Wandel der Geschlechterrollen und kulturelle Vielfalt (1:02:44–1:03:15)

Inhalt: Es wird festgestellt, dass sich die Rollen und Einstellungen von Männern und Frauen in jüngeren Generationen auseinanderentwickeln – auch durch die vielfältigen kulturellen Einflüsse der Migration.

Link: 1:02:44–1:03:15

Sprache und gesellschaftlicher Wandel (1:03:15–1:04:12)

Inhalt: Der sprachliche Wandel – etwa das Gendern – wird als Ausdruck kultureller Transformation verstanden; zu starre Eingriffe in den Sprachfluss werden als hinderlich empfunden.

Link: 1:03:15–1:04:12

Zukunftsängste und ökonomische Perspektiven (1:04:12–1:05:03)

Inhalt: Die Aussicht auf eine unsichere Zukunft in einer alternden, global polarisierten Welt mit Klimawandel führt zu einem pessimistischen Zukunftsbild, während die politischen Akteure meist den Status quo beibehalten.

Link: 1:04:12–1:05:03

Konflikte als Zeichen gesellschaftlicher Öffnung (1:05:03–1:06:05)

Inhalt: Konflikte, auch im sprachlichen Bereich, werden als Zeichen für gesellschaftlichen Fortschritt gesehen – sie zeigen, dass unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und eine offene Debattenkultur entsteht.

Link: 1:05:03–1:06:05

Umgang mit Konflikten und digitale Kommunikationsmedien (1:06:05–1:08:26)

Inhalt: Es wird diskutiert, wie Konflikte konstruktiv ausgetragen werden können – digitale Medien fördern aber auch destruktive Dynamiken, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen können.

Link: 1:06:05–1:08:26

Politische Akteure und Sprache im Wahlkampf (1:08:26–1:10:13)

Inhalt: Anhand des Beispiels Friedrich Merz wird gezeigt, wie spontane, teils provokante Sprachwendungen im Wahlkampf eingesetzt werden – was überraschend und wenig strategisch wirkt.

Link: 1:08:26–1:10:13

Gesetzesänderungen und politischer Kontext (1:10:13–1:12:17)

Inhalt: Neben dem Sprachgebrauch von Merz werden aktuelle Gesetzesänderungen (z. B. zum Staatsangehörigkeitsrecht und zur Fachkräftezuwanderung) thematisiert – häufig überschattet von impulsiven Äußerungen.

Link: 1:10:13–1:12:17

Eindruck und Wirkung im politischen Diskurs (1:12:17–1:13:03)

Inhalt: Es wird die Frage erörtert, ob provokante Redestile wie die von Merz das öffentliche Bild nachhaltig verändern – ein Zeichen für mangelnden strategischen Weitblick.

Link: 1:12:17–1:13:03

Vertrauenswürdigkeit und Erwartungen an Spitzenpolitiker (1:13:03–1:13:35)

Inhalt: Entscheidend ist nicht, wer Kanzler wird, sondern dass die Person vertrauenswürdig, maßvoll und verlässlich agiert – persönliche Eigenschaften stehen hier im Vordergrund.

Link: 1:13:03–1:13:35

Kritik und neue Begriffe im politischen Diskurs (1:13:35–1:15:18)

Inhalt: Abschließend wird angemerkt, dass bei zu lobenden Worten über Politiker wie Friedrich Merz Widerstände entstehen können – ein Begriff wie „sauerländischer Trumpismus“ (geprägt von Karl Rudolf Korte) fasst die Kritik an der aktuellen politischen Landschaft zusammen.

Link: 1:13:35–1:15:18

Das Interview geht insgesamt über 4 Stunden, die Verlinkung von dieser Seite aus geht nur bis 1:15 h.

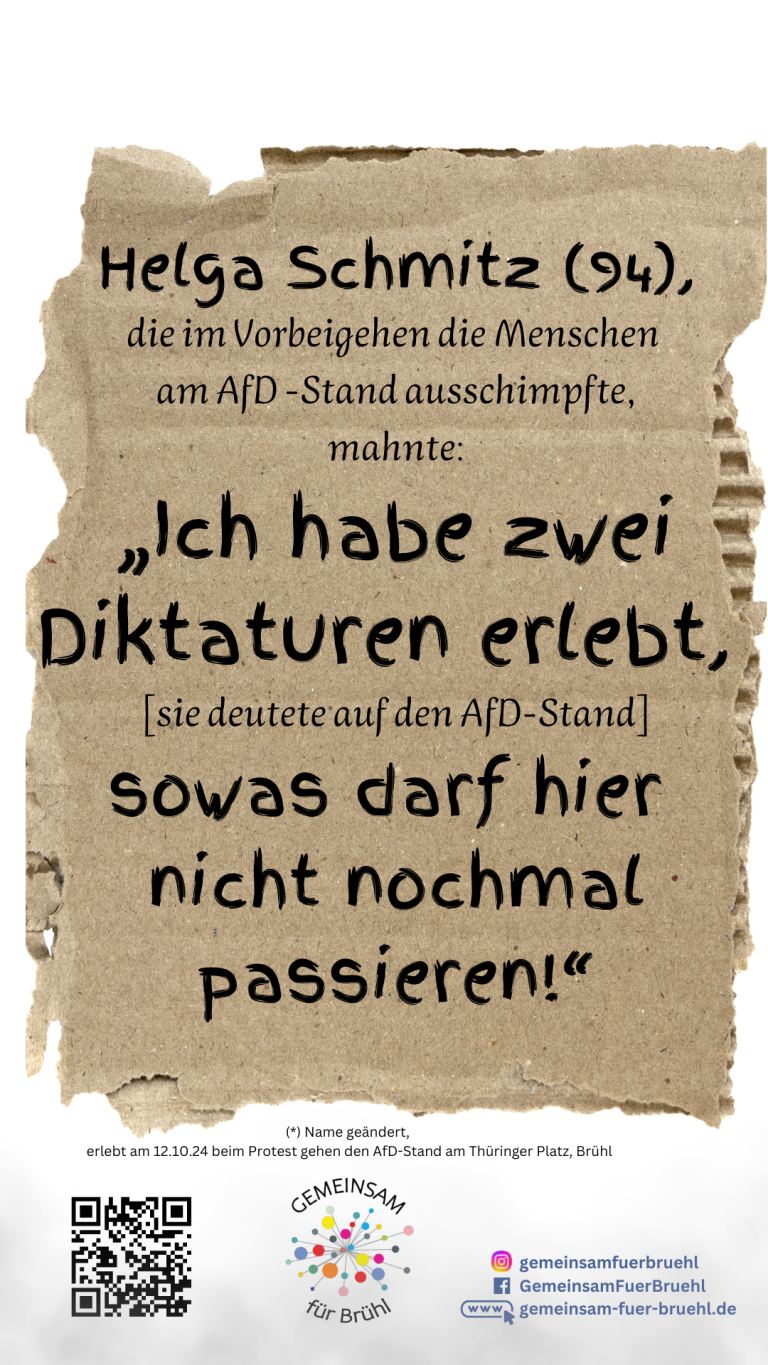

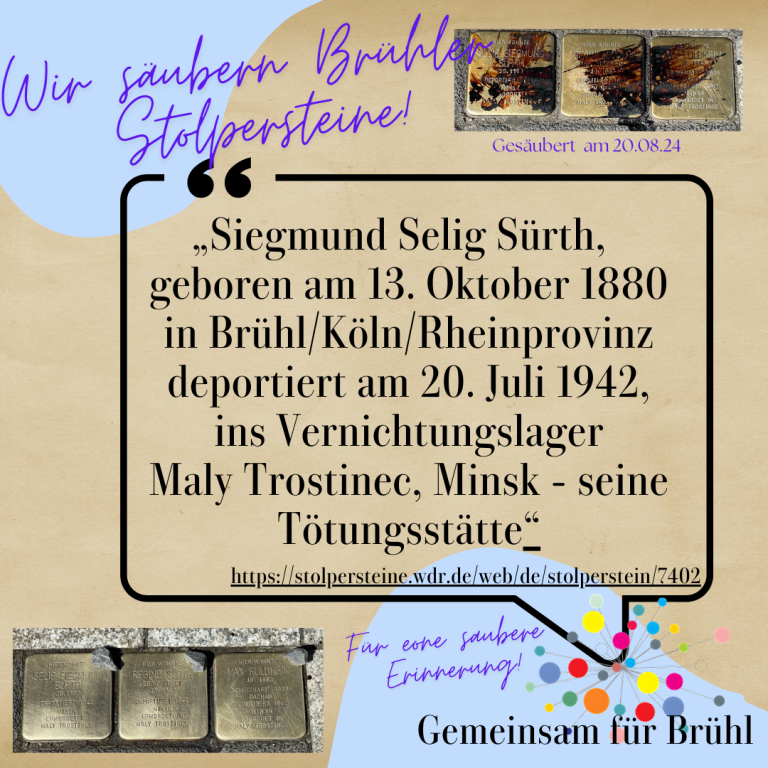

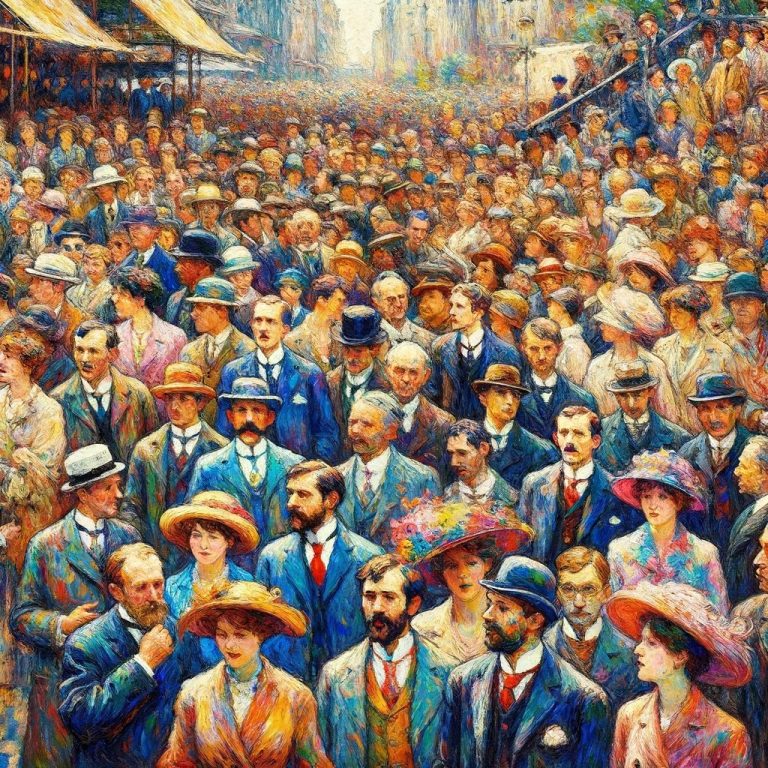

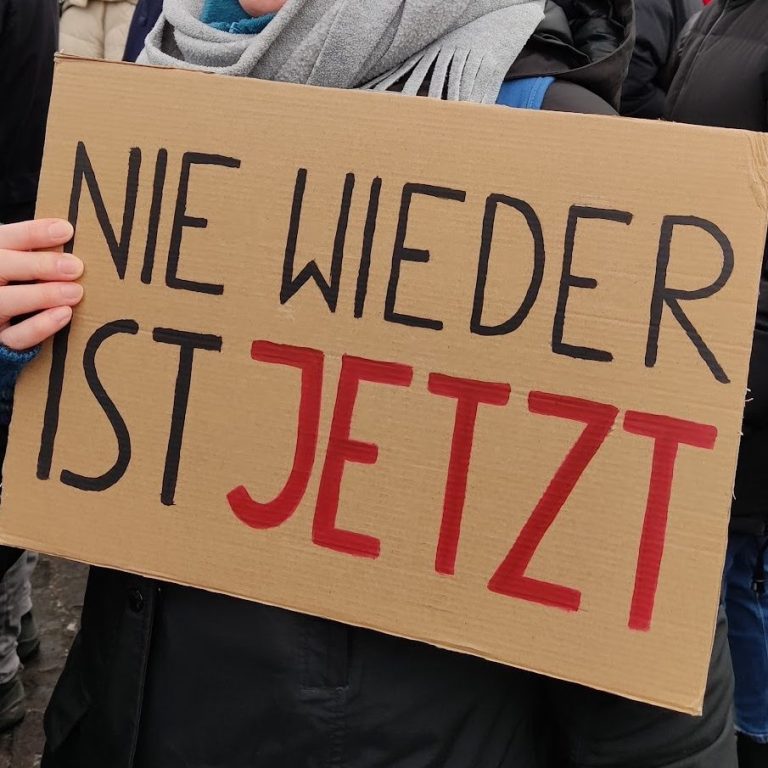

Menschenkette gegen Rechts in Brühl (Danke, Omas!)

08.02.25

700 Menschen setzen ein starkes Zeichen für Demokratie! Heute war Brühl laut und deutlich: Rund 700 Menschen haben gemeinsam für Demokratie, Toleranz und Vielfalt demonstriert. Die von den Brühler Omas gegen Rechts organisierte Menschenkette war ein starkes Zeichen gegen Hass und Spaltung. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden und an Gemeinsam für Brühl für die tatkräftige Unterstützung! Die große Beteiligung zeigt: Wir stehen zusammen für eine offene Gesellschaft. Jetzt gilt es, dran zu bleiben: Engagiere dich, informiere dich, widerspreche, wenn Lügen und Hetze verbreitet werden. Demokratie braucht deine Stimme – auch über diesen Tag hinaus! ❤️✊

Vortrag Christian Stöcker: Warum selbst gute Klimanachrichten kaum gehört werden

Zusammenfassung und Einstiegspunkte

Hier findest du das Video von Christian Stöcker, SPIEGEL-Bestseller-Autor von „Männer, die die Welt verbrennen“, der beim Super Impact Day – dem Klima-Event für mutige Stadtwerke, Städte und Kommunen – am 29. Januar 2025 in Lübeck live dabei war. In seiner Keynote enthüllt Christian die 6 größten Mythen rund um Klima und Energiewende. Er zeigt auf, wie fossile Brennstoffe durch massive Subventionen gestützt werden, warum die Ölindustrie Milliarden in Lobbyarbeit steckt und beleuchtet das beeindruckende, rasante Wachstum erneuerbarer Energien – mit einem besonderen Blick auf Deutschlands unterschätzte Rolle im Solar-Boom. Außerdem erfährst du, warum das enorme Potenzial von Solarenergie, Elektroautos und Batteriespeichern oft übersehen wird.

Link zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=DCuz9vv7nQI

Enorme Profite und Subventionen der fossilen Industrie

Die Öl‑ und Gasbranche erzielt jährlich Gewinne im Billionen-Dollar-Bereich (tatsächlich etwa 1–2 Billionen Dollar) – weit mehr als ihr Umsatzanteil vermuten lässt.

Gleichzeitig fließen massiv hohe Subventionen (im Jahr 2022 ca. 1,3 Billionen Dollar explizit, plus zusätzliche implizite Förderungen) in diese Branche.

Zum Thema Profite & Subventionen (ca. 5:20–5:42)

Eindeutige Belege für den menschengemachten Klimawandel

Aktuelle Messwerte (z. B. 426 ppm CO₂) und die Zunahme extremer Wetterereignisse (wie Unwetter und Überschwemmungen) machen die Realität des Klimawandels deutlich.

Zum Thema Klimawandel (ca. 2:18)

Entlarvung von Mythen und Desinformation

Es kursieren weit verbreitete Falschinformationen, etwa dass Bevölkerungswachstum in Afrika für die Klimakrise verantwortlich sei – tatsächlich liegen 81 % der CO₂-Emissionen in den Industrieländern.

Zum Mythos „Afrika ist schuld“ (ca. 3:42)

Die doppelte Wirkung von Regulierung

Einerseits wurden mit politischen Maßnahmen wie dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz enorme Märkte in Bewegung gesetzt und die Transformation beschleunigt.

Andererseits können Regulierungen (zum Beispiel in Deutschland) auch zu einem Verlust von Arbeitsplätzen im Bereich der erneuerbaren Technologien führen, wenn sie nicht optimal gestaltet sind.

Zum Thema Regulierung und deren Effekte (ca. 10:06)

Exponentielles Wachstum erneuerbarer Energien

Der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Neuausbau liegt 2023 bei etwa 86 %, was den rasanten, exponentiellen Wandel im Energiesystem unterstreicht.

Viele unterschätzen, wie stark exponentielles Wachstum – etwa bei Photovoltaik, Windkraft oder Batteriespeichern – die Energiemärkte transformiert.

Zum Thema exponentielles Wachstum (ca. 12:06)

Exponential statt linear – falsche Annahmen

Der Sprecher kritisiert, dass viele Fachleute exponentielles Wachstum (bei Photovoltaik, Elektromobilität, Batteriespeichern) fälschlicherweise als lineares Wachstum deuten. Dabei können exponentielle Prozesse plötzlich zu qualitativ anderen Entwicklungen führen.

Zum Thema exponentielles Wachstum (ca. 21:15)

Rasanter Aufstieg erneuerbarer Energien

Die Wachstumskurven von Photovoltaik (linke Kurve) und Windenergie (grüne Kurve) übertreffen deutlich die traditionellen Energiequellen (Atom, Gas, Kohle, Wasserkraft). Noch nie hat sich eine Energieversorgungsmethode so schnell entwickelt wie die Erneuerbaren – getrieben durch drastisch fallende Preise.

Zum Vergleich der Wachstumskurven (ca. 22:21)

Preisverfall und Investitionsdruck

Sinkende Kosten bei Technologien wie Wind, Offshore-Solar und Batterien machen erneuerbare Energien zunehmend günstiger als fossile Brennstoffe. Dieser Kostendruck führt dazu, dass Investoren verstärkt in erneuerbare Systeme investieren – auch wenn politische Akteure wie Donald Trump versuchen, mit regulatorischen Maßnahmen gegenzusteuern.

Zum Thema Preisdruck (ca. 23:00)

Globale Transformation zur dezentralen Energieversorgung

Besonders im Globalen Süden – etwa in Pakistan – wird der Wandel sichtbar: Aufgrund teurer und unzuverlässiger, kohlebetriebener Stromnetze setzen immer mehr Menschen auf dezentrale Lösungen wie Photovoltaik auf dem Dach und Batteriespeicher, um ihre eigene Energieversorgung zu sichern.

Zum Beispiel Pakistan (ca. 25:09)

Wachsende private Investitionen und Rückgang öffentlicher Netze

In Ländern wie Pakistan baut die private Nutzung von Solaranlagen rasant aus – so sehr, dass zum ersten Mal die Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz zurückgeht. Dieser Trend spiegelt sich weltweit wider und wird von Investitionen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und moderne Stromnetze (im Gesamtwert von Billionen Dollar) unterstützt.

Zum Trend privater Investitionen (ca. 29:00)

Desinformation in der öffentlichen Debatte

Der Beitrag zeigt, wie in Talkshows und Medien fiktive Technologien – etwa der angebliche Einsatz von Solarpanelen zur Wasserstoffproduktion, um weiter Gas zu nutzen – propagiert werden. Diese irreführenden Ansätze dienen dazu, den Einbau wirklich effektiver Technologien wie Wärmepumpen zu verhindern.

Zum Thema Desinformation (ca. 31:04)

Kritik an der vermeintlichen „Renaissance“ der Atomkraft

Die sogenannte Rückkehr zur Atomkraft entpuppt sich als Unsinn: Projekte wie Hinkley Point C in Großbritannien sind massiv überteuert und verzögern sich stark. Während solche Vorhaben kaum wirtschaftlich sind, fließt das Kapital zunehmend in erneuerbare Technologien und Batteriespeicher.

Zum Thema Atomkraft (ca. 35:26)

Wirtschaftliche Realität vs. politische Rhetorik

Trotz politischer Desinformationskampagnen und Versprechungen von Akteuren, die den Status quo verteidigen wollen, zeigen die aktuellen Investitionstrends eindeutig: Der Markt verschiebt sich unwiderruflich hin zu dezentralen, nachhaltigen und kostengünstigen Energiesystemen.

Zum Abschluss der Argumentation (ca. 36:46)

Investitionen: Atomkraft versus Batteriespeicher

Die Medien betonen oft den „Boom“ der Atomkraft (rote Säulen), obwohl die tatsächlichen Investitionen in Batteriespeicher (blaue Linie) weitaus höher sind. China zeigt, dass es mehr erneuerbare Kapazitäten installiert als der Rest der Welt zusammen – eine echte Renaissance der Atomkraft gibt es so nicht.

Zum Thema Investitionen (ca. 37:23)

Mythen um Elektromobilität und Batterietechnologie

Fälschliche Behauptungen, Elektroautos seien unsicher (z. B. wegen angeblich erhöhtem Brandrisiko bei falscher Reifenmontage) und Batterien seien schlecht recycelbar, werden entkräftet. Tatsächlich brennen Verbrenner häufiger und Batterien sind zu etwa 90 % recyclebar.

Zum Thema Elektromobilität und Recycling (ca. 38:41)

Marktentwicklung: Boom der Elektromobilität

Der vermeintliche Einbruch im Markt für Elektroautos ist ein Desinformationsnarrativ – im Gegenteil, globale Verkaufszahlen zeigen einen klaren, exponentiellen Boom, während der Marktanteil von Verbrennern seit 2017 kontinuierlich sinkt.

Zum Thema Marktentwicklung (ca. 40:42)

Verzerrte öffentliche Wahrnehmung der Energiewende

Es kursieren Desinformation und Mythen, die den Eindruck erwecken, die Energiewende würde scheitern. Dabei treibt vor allem die private, dezentrale Transformation – etwa durch Photovoltaik, Wärmepumpen und Batteriespeicher in Einfamilienhäusern, häufig in ländlichen Regionen – den Wandel voran.

Zum Thema Energiewende (ca. 42:06)

Netzwerke der Desinformation und ihr Einfluss

Der Beitrag zeigt, wie Think Tanks und Netzwerke (z. B. das Atlas-Netzwerk) sowie prominente Akteure wie Frank Scheffler systematisch Desinformation verbreiten, um den Fortschritt der Energiewende zu blockieren und fossile Interessen zu schützen.

Zum Thema Desinformationsnetzwerke (ca. 43:04)

Strategien im Umgang mit Desinformation

Christian betont, dass es oft sinnlos ist, mit Klimawandelleugnern zu diskutieren. Stattdessen sollte man deren Reichweite durch Blockieren in den sozialen Medien begrenzen und in Formaten wie Talkshows auf Live-Fact-Checks setzen, um falsche Aussagen direkt zu widerlegen.

Zum Thema Umgang mit Desinformation (ca. 51:01)

Handlungsempfehlungen und politischer Appell

Abschließend wird betont, dass die Transformation des Energiesystems unausweichlich und bereits in vollem Gange ist. Politisch und gesellschaftlich steht die Wahl – wollen wir auf der wirtschaftlich und zukunftsorientiert sinnvollen Seite stehen? Wer die richtigen Weichen stellt, kann nicht nur national, sondern auch global Impulse setzen.

Zum Appell an Politik und Gesellschaft (ca. 57:58)

Hörtipp: Mythen über Migration: Viele Annahmen stimmen nicht

Migration – kaum ein Thema wird derzeit so hitzig diskutiert. Doch was, wenn vieles, was wir darüber zu wissen glauben, gar nicht stimmt? Der Migrationsforscher Hein de Haas räumt in seinem Vortrag mit gängigen Mythen auf – und du kannst dabei sein!

Eine der spannendsten Erkenntnisse: Armut ist selten der Hauptgrund für Migration. Im Gegenteil: Erst wenn Menschen ein gewisses Bildungs- und Einkommensniveau erreichen, haben sie überhaupt die Mittel und Möglichkeiten auszuwandern. Migration ist also kein Zeichen von Scheitern, sondern von Entwicklung.

Zudem zeigt Hein de Haas, dass Migration vor allem durch Arbeitskräftemangel im Westen getrieben wird – nicht durch politische Entscheidungen oder Grenzkontrollen. Paradoxerweise können strikte Einwanderungsgesetze sogar dazu führen, dass mehr Menschen bleiben, weil sie nicht mehr so einfach pendeln können.

Willst du mehr wissen? Dann hör dir diesen aufschlussreichen Vortrag an! Hein de Haas bringt Licht ins Dunkel der Migrationsdebatte – fundiert, überraschend und absolut hörenswert. 🎧

Website: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/migration-viele-gaengige-annahmen-stimmen-nicht

mp3: https://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2025/01/30/deutschlandfunknova_mythen_ueber_migration_20250130_09f5fa83.mp3

Youtube-Kanal kommt

Am 16.01.25 startet unser YouTube-Kanal

@GemeinsamFuerBruehl!

🎥 Mit Clips zu unseren Themen, beginnend mit einem Video gegen Rassismus.

Gemeinsam für Solidarität und Vielfalt! 🌍💪

Abonniert uns

https://www.youtube.com/@GemeinsamFuerBruehl

Auf dem Kanal werden wir kurze Clips zu den Kernthemen unserer Initiative veröffentlichen.

Unser erstes Video, "Fremdschämen auf der Römerstaße", setzt sich mit dem Thema Rassismus auseinander.

Es handelt von einer Geschichte, die sich wirklich so in Brühl zugetragen hat.

Link zum Video

"Fremdschämen auf der Römerstaße" (2 min)

Sieben Gegenstrategien gegen (Rechts-)Populismus

Die sieben Gegenstrategien gegen (Rechts-)Populismus aus dem Leitfaden von der Webseite "Forum Streitkultur" lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Klarheit in der Kommunikation: Rechtspopulistische Aussagen sollten mit präzisen, gut belegbaren Argumenten entkräftet werden. Vermeide Übertreibungen und bleib sachlich.

Verständliche Sprache: Komplexe Themen in einfacher und direkter Sprache darstellen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Emotionen gezielt einsetzen: Emotionale Ansprachen sollten konstruktiv und aufbauend sein, um positive Werte wie Gemeinschaft und Demokratie zu betonen.

Narrative verändern: Statt populistischer Angst- und Bedrohungsszenarien alternative, positive Zukunftsvisionen anbieten.

Gezielte Beispiele nutzen: Abstrakte Aussagen mit konkreten, alltagsnahen Beispielen veranschaulichen.

Thematische Fokussierung: Nicht auf Themenwechsel oder Ablenkungsversuche der Populisten eingehen. Beim Thema bleiben.

Haltung zeigen: Eine klare Position für Demokratie und Vielfalt beziehen, um Vertrauen aufzubauen und Orientierung zu bieten.

Diese Strategien sollen helfen, rechtspopulistischen Tendenzen effektiv entgegenzutreten, dabei sachlich zu bleiben und eine demokratische Debatte zu fördern.

Link zur ausführlichen Darstellung und Quelle

https://forum-streitkultur.de/sieben-gegenstrategien/

Tu was! - Einmischen! - Ruprecht Polenz im Interview

Ruprecht Polenz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Experte für Außenpolitik, setzt sich mit Nachdruck für Demokratie, Vielfalt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. In seinem Buch "Tu was! Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie" und in Interviews erläutert er, wie wichtig es ist, aktiv zu werden, um die Demokratie zu stärken.

Hier wird er im Podcast "Einmischen! Politik Podcast" interviewt (63 min):

@einmischenpodcast

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xnfMPlHoM

Begrüßung und Einführung (0:00 - 1:00)

Vorstellung des Podcasts, Gastankündigung und Hinweise zur Unterstützung.

Vorstellung von Ruprecht Polenz (1:00 - 2:00)

Überblick über Polenz’ politische Laufbahn und sein Buch "Tu was!".

Was ist Demokratie? (2:00 - 3:40)

Definition von Demokratie mit Fokus auf Gewaltenteilung und Kontrolle der Macht.

Gewaltenteilung in Deutschland (3:40 - 4:30)

Beschreibung der Organisation der Gewaltenteilung in Bund, Ländern und Kommunen.

Migration und Populismus (4:30 - 5:30)

Diskussion über aktuelle politische Debatten, populistische Narrative und strukturelle Probleme.

Terrorismus als Bedrohung der Demokratie (5:30 - 7:00)

Analyse der Ziele von Terrorismus: Spaltung und Destabilisierung der Gesellschaft.

Mechanismen des Terrors (7:00 - 8:00)

Beispiel Bataclan-Anschlag und die Rolle von Übergriffen als Provokation zur Gewaltspirale.

Antwort auf Terrorismus (8:00 - 9:00)

Notwendigkeit von Zusammenhalt, Ruhe und entschlossenem Handeln in Krisen.

Demonstrationen für Demokratie (9:00 - 9:40)

Positives Beispiel aus Ostdeutschland: Demonstrationen gegen rechtsextreme Tendenzen.

Kritik an populistischen Reaktionen (9:40 - 10:00)

Wie rechtspopulistische Akteure Terroranschläge für ihre Spaltungsagenda nutzen.

Populistische Panikmache (10:00 - 10:45)

Kritik an der Polemik und Polarisierung durch politische Akteure in Krisensituationen.

Grenzen des Populismus (10:45 - 12:00)

Diskussion über problematische Vorschläge, wie das generelle Ausschließen bestimmter Flüchtlingsgruppen, und deren rechtliche Unvereinbarkeit.

Gemeinsame Lösungen finden (12:00 - 12:50)

Notwendigkeit der Zusammenarbeit demokratischer Parteien, um realistische und umsetzbare Lösungen für Migration und Flüchtlingspolitik zu entwickeln.

Grenzkontrollen: Wo und wie? (12:50 - 14:00)

Argumente für die Kontrolle an EU-Außengrenzen statt nationalen Grenzen, um die europäische Freizügigkeit zu bewahren.

Praktische Herausforderungen bei Abschiebungen (14:00 - 15:45)

Politische und juristische Hürden bei Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, einschließlich moralischer und praktischer Überlegungen.

Populismus in der politischen Debatte (15:45 - 17:00)

Kritik am populistischen Umgang mit Migrationsthemen auch innerhalb demokratischer Parteien.

Treue zu demokratischen Werten (17:00 - 18:00)

Die Bedeutung, auch in schwierigen Zeiten an demokratischen Prinzipien festzuhalten.

Langwierigkeit demokratischer Prozesse (18:00 - 18:45)

Erklärung, warum Lösungen in Demokratien oft Zeit brauchen, und warum das trotzdem wichtig ist.

Alarmsignale für die Demokratie (18:45 - 19:30)

Niedriges Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Parteien und die Gefahr von Verschwörungstheorien.

Verständnis für Demokratie stärken (19:30 - 20:00)

Vergleich von Demokratie mit einer erlernten Fähigkeit wie Schwimmen: Praxis ist essenziell, um Demokratie zu verstehen und zu bewahren.

Demokratie lernen und praktizieren (20:00 - 21:10)

Die Bedeutung praktischer Demokratieerfahrungen in Schulen, wie Mitbestimmung und Debatten, um politisches Verständnis zu fördern.

Gefährdungen der Demokratie (21:10 - 22:00)

Populismus als Bedrohung für demokratische Parteien und Werte, wenn sie rechte Strategien übernehmen.

Die Grundlagen der Demokratie (22:00 - 23:10)

Böckenförde-Diktum: Demokratie beruht auf sozialen Voraussetzungen wie Vertrauen und Respekt, die sie selbst nicht schaffen kann.

Demokratie als vorgestellte Ordnung (23:10 - 24:30)

Vertrauen als Fundament der Demokratie: Parallelen zu Geldsystemen und historische Beispiele für Vertrauenserosion.

Strategien der AfD und externe Akteure (24:30 - 25:40)

Wie die AfD und Medien wie Russia Today gezielt das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben.

Die Bedeutung von Vertrauen (25:40 - 27:00)

Warum Vertrauen in Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht essenziell für eine funktionierende Demokratie ist.

Akzeptanz demokratischer Prozesse (27:00 - 28:10)

Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen trotz Meinungsverschiedenheiten als Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt.

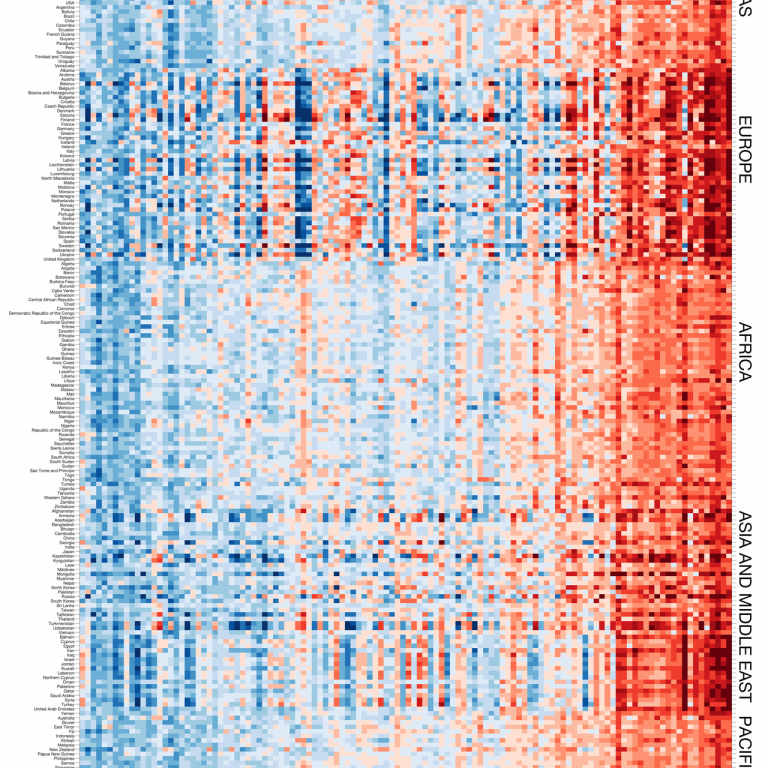

Demokratie-Index und globale Perspektive (28:10 - 29:10)

Einordnung Deutschlands unter den weltweit wenigen vollständigen Demokratien und Unterschiede zu unvollständigen Demokratien.

Glück der Demokratie-Lotterie (29:10 - 30:00)

Reflexion über die Vorteile, in einer Demokratie zu leben, im Vergleich zu autoritären oder instabilen Ländern.

Vertrauensverlust in die Medien (30:00 - 31:00)

Diskussion über den schwindenden Glauben der Bürger*innen an die Medien und die daraus resultierenden Probleme.

Meinungsfreiheit und rechtliche Grenzen (31:00 - 33:00)

Die Auslegung der Meinungsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht und Beispiele wie das "Kompakt"-Verbot.

Wehrhafte Demokratie und Propaganda (33:00 - 35:00)

Herausforderungen im Umgang mit Propaganda und das Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Demokratie.

Lügenpresse und Orientierungslosigkeit (35:00 - 37:00)

Die Gefahr der Orientierungslosigkeit durch den Glauben an systematische Desinformation und deren politische Konsequenzen.

Populismus und einfache Lösungen (37:00 - 38:00)

Warum Bürger*innen in Krisen zu lauten und grellen Stimmen wie der AfD oder Trump tendieren.

Gefahr der Desinformationsmedien (38:00 - 39:00)

Wie Desinformation und gezielte Medienstrategien Platz für antidemokratische Inhalte schaffen.

Rolle der sozialen Medien (39:00 - 40:00)

Einfluss von Social-Media-Plattformen, Milliardärs-Besitz und die Verbreitung ungeprüfter Informationen, wie im Fall Bangladesch.

Wem sollen wir glauben? (40:00 - 41:00)

Die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Medien und wie sie ihre Inhalte auswählen und einordnen.

Qualitätsjournalismus vs. Social Media (41:00 - 42:30)

Unterschiede zwischen traditionellen Medien und sozialen Netzwerken, inklusive der Herausforderungen ungefilterter Informationen.

Faktenchecks und Trollfabriken (42:30 - 44:00)

Die Rolle von Faktencheck-Portalen und gezielter Desinformation, insbesondere durch internationale Akteure wie Russland.

Strategien gegen Desinformation (44:00 - 46:00)

Praktische Tipps, um sich verlässlicher zu informieren, wie Zeitungsabos und Bibliotheksdienste.

Social Media als Durchlauferhitzer (46:00 - 47:30)

Der Einfluss sozialer Medien auf die öffentliche Meinung und die politische Meinungsbildung.

Stärkung der Demokratie durch Teilen positiver Inhalte (47:30 - 49:00)

Die Bedeutung von Likes und Reposts für die Verbreitung vernünftiger Beiträge in sozialen Medien.

Vorbereitung politischer Debatten durch Social Media (49:00 - 50:00)

Wie Diskussionen in sozialen Medien politische Themen in die allgemeine Öffentlichkeit bringen.

Zivilcourage im Alltag (50:00 - 52:00)

Wie Zivilcourage am Arbeitsplatz und im Alltag das gesellschaftliche Klima verbessern kann.

Dankbarkeit zeigen als politischer Akt (52:00 - 54:00)

Die Bedeutung von Dankbarkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte.

Gefährliche Rolle von Ängsten in der Politik (54:00 - 56:00)

Wie populistische Parteien Ängste verstärken und davon profitieren.

Talkshows und Polarisierung (56:00 - 59:00)

Kritik an den Formaten öffentlich-rechtlicher Talkshows und deren Fokus auf Polarisierung.

Langformatige Diskussionen als Alternative (59:00 - 61:00)

Vorteile von ausführlichen Gesprächen und Podcasts für tiefere politische Diskussionen.

Praktisches Engagement für Demokratie (61:00 - 63:17)

Konkrete Beispiele, wie man sich aktiv in der Gemeinschaft engagieren kann, von Elternarbeit bis Tierschutz.

Wichtige Kernbotschaften

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Polenz betont, dass Demokratien weltweit selten und verletzlich sind. Nur durch Engagement der Bürger*innen kann ihre Stabilität gewährleistet werden.

Zivilcourage und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Demokratie lebt vom gegenseitigen Respekt und Zusammenhalt. Er fordert dazu auf, im Alltag Zivilcourage zu zeigen – sei es durch das Ansprechen von rassistischen oder populistischen Bemerkungen oder durch kleine Gesten wie Dankbarkeit gegenüber Mitmenschen.

Wehrhafte Demokratie gegen Spaltung

Rechtspopulisten wie die AfD versuchen gezielt, Vertrauen in Institutionen, Medien und den Rechtsstaat zu untergraben. Polenz ruft dazu auf, diese Strategien zu durchschauen und aktiv gegenzusteuern, um die Gesellschaft nicht spalten zu lassen.

Bildung und Engagement fördern

Praktische Demokratieerfahrungen, etwa in Schulen oder durch Engagement in der Nachbarschaft, sind laut Polenz essenziell. Nur wer demokratische Prozesse versteht, kann sie auch verteidigen.

Seine Aufforderung

Jede*r kann etwas beitragen, sei es durch Diskussion, Engagement oder das Teilen und Unterstützen demokratischer Inhalte. Demokratie ist ein "Teamsport" – sie lebt von der Beteiligung aller.

Polenz' Botschaft ist klar: "Warte nicht darauf, dass andere handeln. Tu etwas – für die Demokratie!"

Hass auf Knopfdruck

Die Studie „Hass auf Knopfdruck“ des Londoner Institute for Strategic Dialogue (ISD) und der Initiative ichbinhier e.V. enthüllt die gezielten Strategien rechtsextremer Gruppen, um in Sozialen Netzwerken Hass zu verbreiten und gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen. Mit mehr als 1,6 Millionen analysierten Beiträgen zeigt die Untersuchung, wie koordinierte Kampagnen und Fake-Profile eine scheinbare Mehrheitsmeinung vortäuschen und demokratische Prozesse bedrohen.

Ein besonders perfides Mittel sind orchestrierte Online-Aktionen wie die Debatten um vermeintliche Skandale bei Kinderformaten oder lokale Ereignisse, die gezielt aufgebauscht und instrumentalisiert werden, um gesellschaftliche Spaltung zu fördern. So wurden Hashtags wie #KiKAgate, bei dem ein Kinderfernsehbeitrag für absurde Vorwürfe missbraucht wurde, oder #kandelistüberall, das nach einer Gewalttat zu einer regelrechten Hetzkampagne ausartete, von rechtsextremen Gruppen gezielt mit Hassinhalten gefüllt. Solche Aktionen zielen darauf ab, Ängste zu schüren und Aufmerksamkeit für extremistische Narrative zu erzeugen.

Dabei wird deutlich: Obwohl das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) offensichtliche Hassbotschaften reduziert hat, nehmen diese orchestrierten Kampagnen weiter zu. Die Studie verdeutlicht, wie wichtig Moderation in Kommentarspalten und digitale Zivilcourage sind. Erfahre mehr über die Hintergründe und die Strategien hinter diesen Kampagnen – und wie du selbst aktiv gegen digitalen Hass werden kannst!

Eine kleine, aber organisierte Gruppe von Accounts verbreitet gezielt Hate Speech unter Artikeln großer deutschsprachiger Newsseiten auf Facebook. Diese Aktionen sind inhaltlich und zeitlich koordiniert, oft über Plattformen wie „Discord“ und geschlossene Facebook-Gruppen, die Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen haben. Ziel ist es, extremistische Inhalte als gesellschaftlichen Mainstream erscheinen zu lassen und Meinungen in der Mitte der Gesellschaft zu manipulieren.

Die Strategien beinhalten gezielte Shitstorms, die durch Masse an Kommentaren und Likes eine verzerrte Meinungsdominanz suggerieren. Analysen zeigen, dass 5 % der aktiven Accounts 50 % der Likes für Hasskommentare generieren, was nicht nur Fehlinformationen, sondern auch ein Klima der Straflosigkeit für Hassreden erzeugt. Dies verdrängt pluralistische Diskurse und bedroht Grundwerte wie Meinungsfreiheit und den Schutz von Minderheiten. Der langfristige Schaden für gesellschaftlichen Zusammenhalt und politische Kultur ist schwer abschätzbar.

Die Studie empfiehlt umfassende Maßnahmen, um koordiniertem Hass in sozialen Netzwerken entgegenzuwirken und demokratische Werte zu schützen:

Erkennung und Analyse rechtsextremer Netzwerke: Die Identifizierung und Beobachtung illiberaler Gruppierungen wie der Identitären Bewegung durch Behörden und Zivilgesellschaft muss intensiviert werden.

Aufklärung und Sensibilisierung: Medien und zivilgesellschaftliche Institutionen sollten die Öffentlichkeit über die Mechanismen koordinierter Hasskampagnen informieren und zur Wachsamkeit anregen.

EU-weite Zusammenarbeit: Ähnliche Analysen und Initiativen in anderen EU-Ländern sind nötig, um den gesellschaftlichen Frieden in Europa zu sichern. Counter-Speech-Initiativen wie #ichbinhier verdienen Unterstützung.

Kooperation mit Plattformbetreibern: Soziale Netzwerke müssen Frühwarnsysteme entwickeln, um Hasskampagnen frühzeitig zu erkennen. Der Zugang zu öffentlichen Daten sollte verbessert werden, um NGOs und Aktivisten zu stärken.

Förderung digitaler Zivilcourage: Nutzerinnen und Nutzer sollten Opfer von Shitstorms unterstützen, Hasskampagnen entlarven und respektvoll kommunizieren, um gesellschaftliche Spaltung zu verhindern.

Moderation in Kommentarspalten: Aktive Moderation durch Medien kann die Diskussionskultur verbessern, differenzierte Stimmen stärken und die Nutzung der Plattformen durch extremistische Gruppen verhindern.

Stärkere staatliche Maßnahmen: Verfassungsschutz, Justiz und Strafverfolgungsbehörden sollten soziale Medien stärker in den Fokus nehmen, um demokratische Institutionen zu schützen und gezielte Angriffe rechtsstaatlich zu verfolgen.

Diese Empfehlungen betonen die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, um der Verbreitung von Hass und extremistischen Narrativen wirksam zu begegnen.

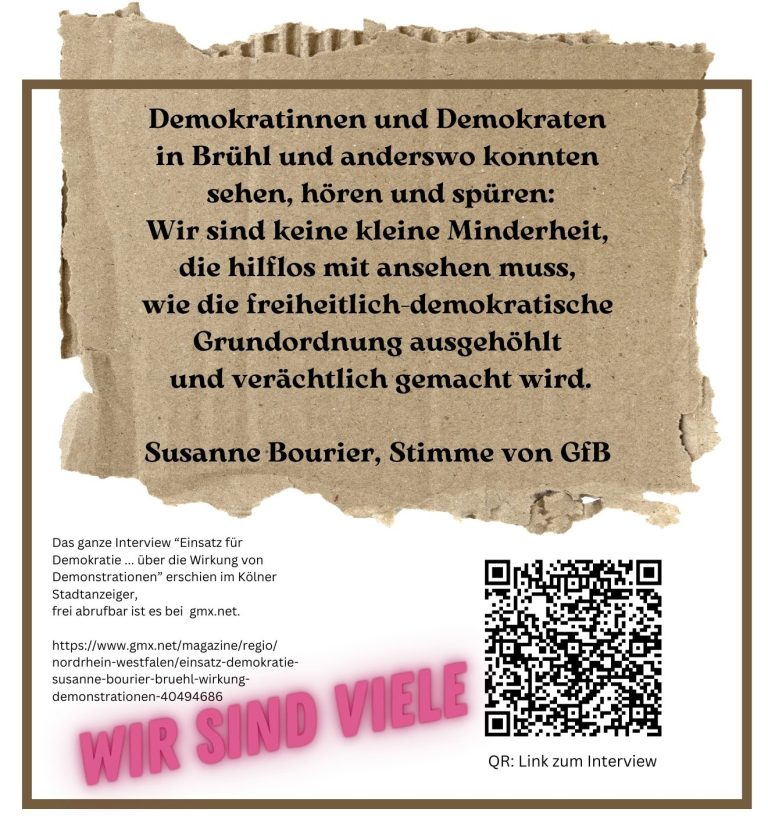

Einsatz für Demokratie: Über die Wirkung von Demonstrationen

25.12.24

Ein Weckruf für die Demokratie: Susanne Bourier über die Kraft friedlicher Demonstrationen

Friedliche Demonstrationen, parteiübergreifende Solidarität und ein starkes Signal für Demokratie – das waren die Highlights eines ereignisreichen Jahresbeginns 2024 im Rhein-Erft-Kreis. Susanne Bourier, eine Stimme von der der Initiative „Gemeinsam für Brühl“, zieht in einem Interview ein beeindruckendes Fazit: Der Widerstand gegen Rechtsextremismus lebt, und er eint Menschen, die für demokratische Werte einstehen.

Was als Eindruck nach den Demonstrationen bleibt, ist eine Botschaft der Stärke: Sie haben bewiesen, dass Bürger*innen bereit sind, für ihre Überzeugungen auf die Straße zu gehen – ein deutliches Nein zu menschenverachtenden Ideologien. Gleichzeitig haben sie vielen das Gefühl gegeben, nicht allein im Kampf für Demokratie zu sein. Besonders Brühl stach mit zwei Demonstrationen hervor und zeigte, wie kraftvoll ein überparteiliches Bündnis wirken kann.

Doch die Arbeit ist längst nicht getan. Bourier mahnt an, die demokratischen Kräfte dauerhaft zu vernetzen und auf neue Herausforderungen vorbereitet zu sein. Mit weiteren Aktionen und einem Fokus auf Dialog und Aufklärung wird daran gearbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen.

Ein Appell an uns alle: Demokratie braucht Engagement. Die Demonstrationen mögen vergangen sein, doch die Botschaft bleibt: Gemeinsam sind wir stärker. Dein Einsatz zählt – heute und morgen.

Link zum ganzen Interview

Warum wählen Menschen mit Migrationshintergrund die AfD – und welche gesellschaftlichen Gefahren birgt das?

23.12.24

Die AfD verfolgt das Ziel, sich von einer protestgeprägten Nischenpartei zu einer Volkspartei zu entwickeln. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, bemüht sie sich zunehmend um die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Strategie wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, insbesondere angesichts der scharfen migrationskritischen Rhetorik und Forderungen der Partei. Doch es gibt spezifische Gründe und Zielgruppen, die die AfD in ihrer Kampagne fokussiert.

Laut dem Soziologen Özgür Özvatan liegt die Zustimmung zur AfD unter den traditionellen konservativen Wählergruppen bei etwa 20 bis 25 Prozent, was die Partei an ihre natürliche Obergrenze bringt. Um jedoch die für eine Volkspartei notwendigen 30 Prozent oder mehr zu erreichen, ist es entscheidend, neue Wählergruppen zu erschließen. Dazu zählen Menschen mit Migrationshintergrund, die heute etwa 42 Prozent der unter 20-Jährigen in Deutschland ausmachen. Speziell um diese Gruppe wirbt die AfD aktiv, insbesondere über Social-Media-Plattformen wie TikTok, deren Empfehlungsalgorithmen gezielte Botschaften an spezifische Zielgruppen senden.

Innerhalb der Menschen mit Migrationshintergrund gibt es Wählergruppen, die der AfD bereits nahestehen. Dazu zählen insbesondere Russlanddeutsche, die sich von der AfD repräsentiert fühlen. Aber auch türkeistämmige und muslimische Gruppen werden gezielt angesprochen. Dabei fokussiert die Partei auf spezifische Anliegen, wie Kritik an der sogenannten Frühsexualisierung in Schulen oder den Erhalt traditioneller Familienwerte. Besonders bei Migranten, die den politischen Islam in ihren Herkunftsländern kritisch erlebt haben, scheint die AfD erfolgreich zu sein. Diese Menschen teilen zwar eine muslimische Identität, fühlen sich jedoch durch migrationskritische oder islamkritische Haltungen nicht notwendigerweise abgeschreckt.

Die gezielte Ansprache von Migranten durch die AfD wirft jedoch Fragen auf. Wie können Menschen mit Migrationshintergrund eine Partei unterstützen, die durch Slogans wie „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ geprägt ist? Aus der Migrationsforschung weiß man, dass es innerhalb von Migranten-Communities oft Generationenunterschiede gibt. Menschen, die selbst eingewandert sind und Herausforderungen bei der Integration gemeistert haben, entwickeln mitunter migrationsskeptische Positionen. Sie empfinden neue Einwanderungswellen als ungerecht, da sie das Gefühl haben, dass spätere Generationen von Vorteilen profitieren, die ihnen selbst nicht zuteilwurden.

Eine wichtige Rolle in der Strategie der AfD spielt die digitale Kommunikation. Während etablierte Parteien wie die SPD und die Grünen als traditionelle Vertreter von Migrantenanliegen gelten, haben sie laut Özvatan einen großen Nachholbedarf in der digitalen Ansprache. Die AfD ist hier „mindestens zwei Schritte weiter“ und nutzt Social Media gezielt, um migrantische Zielgruppen zu mobilisieren, ohne ihre traditionelle Wählerschaft zu verprellen. Dank der Algorithmen von Plattformen wie TikTok bleibt die spezifische Ansprache an Migranten weitgehend unsichtbar für die übrigen AfD-Wähler, wodurch interne Konflikte minimiert werden.

Obwohl die Strategie der AfD, um Migrantenstimmen zu werben, erfolgreich sein könnte, bleibt sie ein zweischneidiges Schwert. Die Partei sendet nach außen widersprüchliche Signale: Einerseits werden migrantische Gruppen aktiv umworben, andererseits bleiben abfällige Äußerungen und Forderungen nach „Remigration“ ein zentraler Bestandteil ihrer Programmatik. Dennoch zeigt die Resonanz auf die Strategie, dass es innerhalb migrantischer Gemeinschaften Wähler gibt, die sich von etablierten Parteien nicht mehr repräsentiert fühlen und die AfD als Alternative betrachten.

Der Text ist KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.

Quellen

Wie die AfD um Migranten wirbt – und sie zugleich verunglimpft

14. August 2024 — Sozialwissenschaftler Özgür Özvatan von der Humboldt-Universität sieht im Interview mit dem ARD-Politikmagazin "report München" eine neue Strategie der AfD: "Seit dem letzten Sommer hat die AfD angefangen, aktiv um migrantische Stimmen zu werben, vor allen Dingen auf Social Media.

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wie-die-afd-um-migranten-wirbt-und-sie-zugleich-verunglimpft,ULMTffm

Die AfD auf Stimmenfang bei Migranten: Ein Soziologe ordnet ein

Grösste Gewinnerin könnte die Rechtsaussenpartei AfD werden. Mittlerweile wirbt die AfD gezielt um die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Soziologe erklärt, was die …

Wieso die deutsche AfD gezielt um «Migrantenstimmen» wirbt

18. August 2024 — Mit ihrem Anti-Migrations-Diskurs zielt die AfD vor allem auf nationalistische Kreise. Gleichzeitig wirbt die Partei um Stimmen von Deutschen mit Migrationshintergrund. Das Gespräch mit dem…

https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/wieso-die-deutsche-afd-gezielt-um-migrantenstimmen-wirbt

Wie die AfD um Migranten wirbt - und "Remigration" fordert

2. April 2024 — Die AfD wirbt gezielt um Menschen mit Migrationshintergrund - dabei fordert sie in Teilen "Remigration". Wie passt das zusammen?

Die AfD und Migranten: Ein zynisches Doppelspiel? | BR.de

13. August 2024 — Özgür Özvatan, Institut für Sozialwissenschaften Humboldt-Universität Berlin Teil

Experte erwartet „gewisse Unterstützung für die AfD“ unter Migranten

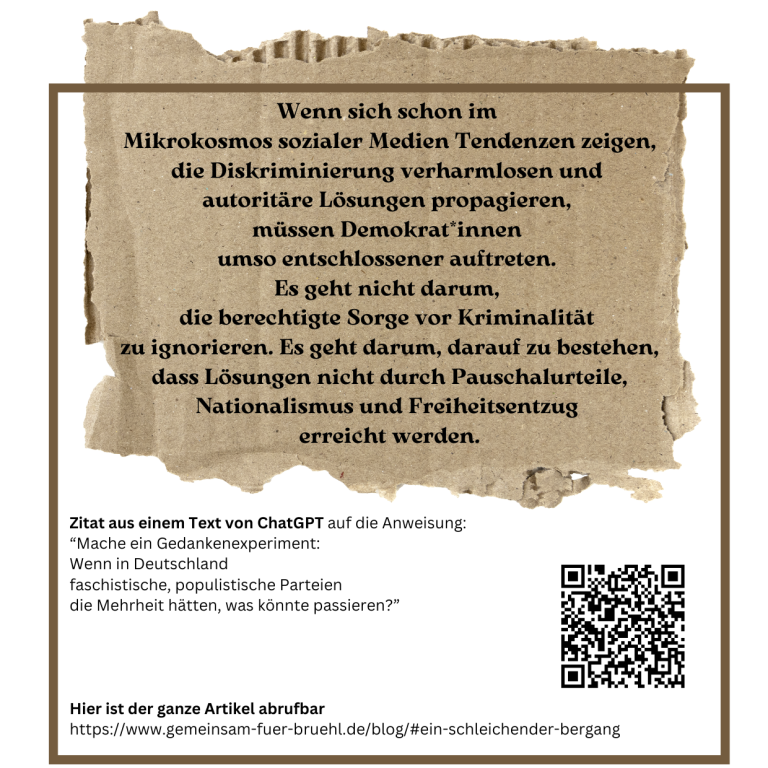

Was wäre, wenn Populisten in Brühl mehr Gewicht im Rat hätten?

Eine KI-gernerierte Analyse

Prompt: Formuliere Fragen, die man die AfD fragen müsste, um zu prüfen, ob wirklich ein weiterführendes Politikverständnis oder eher Populismus hinter ihrer Kritik steht.

- Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um die geplante Kreditaufnahme in Höhe von € 24,1 Mio zu vermeiden, ohne wichtige kommunale Dienstleistungen einzuschränken?

- Wie wollen Sie Einnahmeausfälle kompensieren, wenn Sie Steuererhöhungen ablehnen? Gibt es alternative Ansätze, um die Einnahmen der Kommune zu steigern?

- Welche Einsparpotenziale sehen Sie in Brühl? Können Sie konkrete Posten im Haushalt benennen, die Ihrer Meinung nach verzichtbar sind?

- Sie betonen die hohen Kosten der Migration. Können Sie detailliert aufschlüsseln, wie viel Prozent des kommunalen Haushalts tatsächlich für Geflüchtete und Migranten verwendet wird?

- Wie würden Sie sicherstellen, dass Einsparungen im Sozialbereich nicht zulasten anderer vulnerabler Gruppen wie Senioren, Familien oder Menschen mit Behinderungen gehen?

- Sie kritisieren Steuererhöhungen für Bürger und Unternehmen. Welche Investitionen in Infrastruktur oder Bildung würden Sie trotz eines Haushaltsdefizits priorisieren, um Brühl wirtschaftlich attraktiv zu halten?

- Wie wollen Sie sicherstellen, dass Unternehmen weiterhin bereit sind, in Brühl zu investieren, wenn gleichzeitig Einsparungen oder Steuerkürzungen den Haushalt belasten?

- Welche Pläne haben Sie, um den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel in Brühl zu adressieren?

- Sie lehnen Klimaschutzmaßnahmen ab, die mit Kosten verbunden sind. Welche Alternativen bieten Sie, um Brühl dennoch an den Folgen des Klimawandels wie Hochwasser oder Hitzewellen anzupassen?

- Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach der Ausbau erneuerbarer Energien oder nachhaltiger Stadtentwicklung in der kommunalen Politik spielen?

- Sie betonen, dass rot-grüne Politik die Probleme verursacht. Welche politischen Ziele verfolgen Sie, um langfristig stabile Kommunalfinanzen zu gewährleisten?

- Wie wollen Sie verhindern, dass populistische Rhetorik die politische Zusammenarbeit im Rat behindert und konstruktive Lösungen erschwert?

- Welche Pläne haben Sie, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brühl zu fördern, insbesondere angesichts der Polarisierung durch Migrationsthemen?

- In anderen Gemeinden, wo populistische Parteien Einfluss gewonnen haben, gab es teils negative Entwicklungen (z. B. Sonneberg). Was würden Sie anders machen, um solche Probleme in Brühl zu vermeiden?

- Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Vorschläge nicht nur Kritik äußern, sondern umsetzbare und rechtskonforme Lösungen beinhalten?

Prompt:

Bitte entwirf einen Artikel mit dem Titel "Was wäre, wenn Populisten in Brühl mehr Gewicht im Rat hätten?" - Fließtext für interessierte Leser*innen - mit Querverweis auf Erfahrungen mit Sesselman.

Populismus ist ein Schlagwort, das oft die politische Debatte prägt, besonders in Krisenzeiten. Was aber passiert, wenn populistische Parteien tatsächlich mehr Einfluss gewinnen? Ein Blick nach Brühl könnte bald zeigen, wie sich solche Veränderungen konkret auswirken – oder nicht. Ein Jahr mit Robert Sesselmann, dem ersten AfD-Landrat in Sonneberg, gibt einen Einblick in die Chancen und Risiken, die mit populistischer Politik einhergehen. Doch welche Parallelen lassen sich ziehen, und was könnten die Konsequenzen für Brühl sein?

Der Haushaltsentwurf und populistische Versprechen

In Brühl steht der Haushaltsentwurf 2025 im Fokus. Er zeigt ein Defizit von 24,1 Millionen Euro, das nur durch Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Zugleich sind Steuererhöhungen und Eingriffe in die Rücklagen der Stadtwerke geplant – Maßnahmen, die populistische Kräfte mit scharfer Kritik begleiten. Ihre Rhetorik ist klar: „Die rot-grüne Mehrheit und die Migrationspolitik treiben Brühl in den Ruin.“

Dieses Narrativ folgt einem bewährten populistischen Muster: Schuldzuweisung und Vereinfachung. Komplexe Haushaltsprobleme werden auf ein oder zwei Faktoren reduziert. Wichtige Fragen – etwa, wie man Einnahmen ohne Steuererhöhungen steigern oder Sozialausgaben nachhaltig finanzieren könnte – bleiben unbeantwortet. Solche Positionen mögen Wähler mobilisieren, aber was passiert, wenn diese Kräfte tatsächlich die Mehrheit im Rat erlangen?

Ein Blick nach Sonneberg

Die Erfahrungen in Sonneberg, wo die AfD mit Robert Sesselmann einen Landrat stellt, bieten ein Fallbeispiel. Sesselmann trat mit einem klaren populistischen Programm an: weniger Bürokratie, weniger Migration, weniger Klimaschutzauflagen. Doch ein Jahr nach seiner Wahl zeigt sich: Die Realität der Verwaltung stellt populistische Versprechen oft auf die Probe.

Sesselmann musste geltendes Recht umsetzen, Asylsuchende aufnehmen und Bundesgesetze wie das Heizungsgesetz befolgen. Die Zwänge des Amtes entzauberten schnell den Mythos, dass populistische Politik alles anders machen könnte. Doch statt pragmatische Lösungen zu finden, setzte er in sensiblen Bereichen gezielte Stiche: Die Entlassung von Sozialarbeitern in Flüchtlingsunterkünften und der Versuch, Förderprogramme wie „Demokratie leben“ zu streichen, sorgten für Polarisierung, aber kaum greifbare Ergebnisse.

Parallelen und mögliche Entwicklungen in Brühl

Sollte eine populistische Partei wie die AfD in Brühl an Einfluss gewinnen, könnte sich eine ähnliche Dynamik entfalten:

Symbolische Maßnahmen statt struktureller Lösungen: Es ist wahrscheinlich, dass populistische Akteure vor allem Themen aufgreifen, die emotionalisieren – etwa Migration oder Steuererhöhungen –, ohne die finanziellen Herausforderungen ganzheitlich anzugehen. Solche Strategien lenken ab, führen aber selten zu nachhaltigen Verbesserungen.

Polarisierung statt Konsens: Populistische Rhetorik lebt von klaren Feindbildern. In Brühl könnten rot-grüne Parteien und ihre Unterstützer zum Hauptgegner stilisiert werden. Dies würde die politische Zusammenarbeit im Rat erschweren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt belasten.

Verwaltungshürden: Wie in Sonneberg wären auch in Brühl die Möglichkeiten populistischer Politik durch Gesetze und Vorgaben begrenzt. Große Versprechen könnten schnell an der Realität scheitern. Dies würde einerseits die Unzufriedenheit der Wählerschaft verstärken, andererseits aber auch zeigen, dass populistische Politik wenig Substanz hat.

Die Rolle der Bürgerinnen und Bürger

Die Erfahrungen in Sonneberg verdeutlichen, dass Populismus kurzfristig mobilisieren, langfristig aber enttäuschen kann. In Brühl könnten ähnliche Entwicklungen drohen: Lautstarke Rhetorik und Schuldzuweisungen, die keine echten Antworten liefern. Gleichzeitig zeigt der Widerstand gegen Sesselmann in Sonneberg – etwa durch Bürgerbewegungen wie „Sonneberg zeigt Haltung“ –, dass zivilgesellschaftliches Engagement eine starke Gegenkraft sein kann.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie können Brühlerinnen und Brühler sicherstellen, dass ihre Stadt nachhaltige und pragmatische Lösungen verfolgt? Es liegt an den Wählerinnen und Wählern, durch informierte Entscheidungen und kritisches Hinterfragen populistischer Versprechen eine Richtung vorzugeben.

Fazit

Populismus bietet oft einfache Antworten auf komplexe Probleme. Doch Beispiele wie Sonneberg zeigen, dass solche Strategien in der Praxis scheitern können. Für Brühl bedeutet dies, wachsam zu bleiben und darauf zu achten, dass die politischen Akteure nicht nur Kritik äußern, sondern auch konstruktive Lösungen anbieten. Denn eines ist sicher: Lautstarke Forderungen mögen Aufmerksamkeit erregen, aber am Ende entscheiden die Ergebnisse, ob eine Politik wirklich tragfähig ist.

ChatGPT bekam vor allem diese Quellen und sollte zudem selbst recherchieren:

- Was passiert, wenn die AfD das sagen hat? - Ein Jahr mit Robert Sesselmann, dem ersten und einzigen Landrat der AfD

https://www.zeit.de/zeit-magazin/2024/33/robert-sesselmann-afd-landrat-sonneberg-thueringen/komplettansicht

- Text zur AfD-Mitteilung: In Brühl wächst der Schuldenberg weiter - gefunden auf Facebook

https://www.facebook.com/groups/1501149036840204/permalink/3917032065251877/

Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.

SWR2 Zeitgenossen: Andreas Zick: „Rechtsextremismus ist in der Mitte verankert“

21.12.24

In der SWR2-Sendung "Zeitgenossen" vom 21. Dezember 2024 spricht der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick über die Ergebnisse der Studie "Die distanzierte Mitte". Diese Untersuchung zeigt, dass rechtsextreme Einstellungen in Deutschland zunehmen und zunehmend in der gesellschaftlichen Mitte verankert sind. Konkret hat jede zwölfte Person ein rechtsextremes Weltbild, und fast ein Drittel der Bevölkerung teilt völkische Ansichten.

Zick betont, dass rechtsextreme Positionen zunehmend normalisiert werden. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer demokratiegefährdenden und menschenfeindlichen Parolen gewählt wird. Die Studie verdeutlicht, dass die Mitte der Gesellschaft zunehmend demokratiefeindliche und rechtsextreme Einstellungen teilt.

Die vollständige Studie "Die distanzierte Mitte" wurde von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht und bietet eine umfassende Analyse rechtsextremer und demokratiegefährdender Einstellungen in Deutschland für die Jahre 2022/23.

Für weitere Informationen und das vollständige Interview mit Andreas Zick besuchen Sie die Webseite der SWR2-Sendung.

Audio: 45 Minuten

Rassismus überwinden

Herausforderungen und Chancen für eine gerechte Gesellschaft

Eine Gesellschaft ohne Rassismus ist gerechter, offener und zukunftsfähiger. Vielfalt ist dabei kein Risiko, sondern ein großer Gewinn: Sie bringt neue Ideen hervor, fördert Innovation und stärkt den Zusammenhalt. Wer Diskriminierung überwindet, legt den Grundstein für eine lebendige Demokratie, in der alle Menschen würdig behandelt werden und gleiche Chancen erhalten.

Früher wurde Rassismus vor allem über scheinbar „wissenschaftliche“ Thesen zur biologischen Überlegenheit bestimmter Gruppen begründet. Kolonialmächte im 19. Jahrhundert behaupteten etwa, ihre eigene „Rasse“ sei von Natur aus klüger, stärker oder zivilisierter als andere, um Eroberung und Unterdrückung zu rechtfertigen. Menschen mit dunkler Hautfarbe oder aus vermeintlich „primitiven“ Gesellschaften galten als biologisch minderwertig – eine unbelegte Annahme, die dennoch Einfluss auf Politik, Bildung und Alltag hatte.

Im 20. Jahrhundert veränderte sich die Argumentation. Statt von „Rassen“ sprach man nun von „Kulturen“. Bestimmte Lebensweisen, Traditionen oder Werte wurden pauschal als rückständig, unvereinbar oder minderwertig dargestellt. Heute heißt es oft, manche Kultur passe nicht in die Mehrheitsgesellschaft, sei „fremdartig“ oder störend. Damit verschoben sich die Vorurteile vom Biologischen ins Kulturelle – subtiler, aber ebenso wirksam: Menschen werden weiterhin in „Wir“ und „Andere“ geteilt, ein faires Miteinander blockiert.

Auch institutionelle Strukturen können Rassismus festigen, etwa wenn bestimmte Gruppen bei Bildung, Arbeit oder politischer Teilhabe benachteiligt werden. Wird dieser institutionelle Rassismus abgebaut, profitieren alle: Bildung, Jobs und politische Mitbestimmung stehen dann nicht länger nur einzelnen Gruppen offen, sondern verteilen sich gerechter. Das stärkt das Vertrauen in staatliche Einrichtungen, nutzt vielfältige Talente und führt zu einer demokratischeren, gerechteren Gemeinschaft.

Die Überwindung von Rassismus schafft ein inklusives Umfeld, in dem sich alle frei entfalten können. Das steigert nicht nur die Lebensqualität Einzelner, sondern stärkt die gesamte Gesellschaft: Wer Vielfalt anerkennt, setzt auf ein breites Spektrum an Talenten, Ideen und Kompetenzen. So entstehen kreative Lösungen für wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Studien zeigen, dass vielfältige Teams erfolgreicher sind und Arbeitsmärkte stabiler werden, wenn alle die gleichen Chancen erhalten. Auch der Glaube an demokratische Institutionen wächst, wenn erkennbar ist, dass diese auf Gerechtigkeit und Respekt beruhen.

Kurz gesagt: Vielfalt ist ein Motor für Fortschritt. Werden Barrieren abgebaut und Vorurteile überwunden, wächst das Vertrauen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. So entsteht ein Klima gegenseitiger Wertschätzung, das ein harmonisches Zusammenleben fördert – eine Gesellschaft, in der Offenheit statt Ausgrenzung den Weg weist.

Quellen und Vertiefung

Bertelsmann Stiftung: "Willkommenskultur in Krisenzeiten"

https://migrant-integration.ec.europa.eu/library-document/willkommenskultur-krisenzeiten-wahrnehmungen-und-einstellungen-der-bevoelkerung-zu_de

Hier finden Sie eine umfassende Analyse, wie Willkommenskultur in Deutschland wahrgenommen und gestaltet wird.

Domberg-Akademie: "Wie Vielfalt in der Gesellschaft sichtbarer werden kann"

https://www.domberg-akademie.de

Diese Seite diskutiert Ansätze und Projekte, um gesellschaftliche Vielfalt sichtbar und wertschätzend zu fördern.

Bundeszentrale für politische Bildung: "Anmerkungen zur Willkommenskultur"

https://www.bpb.de

Ein Beitrag zur Debatte um Willkommenskultur und deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Integration und Zusammenhalt.

Amnesty International: "Sieben Gründe: Sei aktiv antirassistisch"

https://www.amnesty.de/sieben-gruende-fuer-einsatz-gegen-rassismus

Amnesty International gibt praktische Gründe und Handlungsansätze, warum und wie Antirassismus aktiv unterstützt werden sollte.

"Antirassismus ist systemrelevant für unsere Demokratie"

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/antirassismus-ist-systemrelevant-fuer-unsere-demokratie-2156996

Ein Lagebericht zu Rassismus in Deutschland, mit Fokus auf Handlungsfelder und Maßnahmen zur Förderung antirassistischer Strukturen.

Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft: Aktuelles aus der Rechtsextremismusforschung

https://www.idz-jena.de/wsddet/aktuelles-aus-der-forschung-bereich-rechtsextremismusforschung

Eine Plattform mit Studien und Berichten zu rechtsextremistischen Strukturen und Ansätzen zur Stärkung von Demokratie und Antirassismus.

Der Text ist abgesehen von den Zitaten KI-generiert und damit copyrightfrei. Teilen und weiterverarbeiten erlaubt.

Wenn Theorie auf bittere Realität trifft

Physikalische Chemie des Klimawandels

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y4fAKSO5AjU

1 Std. 22 Min.

Vorlesung von Prof. Dr. Seiffert, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Von der historischen Erfindung der Dampfmaschine bis zur globalen Erwärmung – eine neu aufbereitete Vorlesung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beleuchtet die physikalisch-chemischen Grundlagen unseres sich rasant ändernden Klimas.

Mainz, 29. November 2024. Vor genau fünf Jahren, im Rahmen der Aktion „Lectures for Future“, hielt ein Dozententeam an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine besondere Vorlesung: „Die Physikalische Chemie des Klimawandels“. Ziel war es, die fundamentalen wissenschaftlichen Zusammenhänge hinter der Erderwärmung aufzuzeigen, basierend auf thermodynamischen Gesetzen, molekularer Spektroskopie und Strahlungsbilanzen. Die Veranstaltung vor fünf Jahren fiel in eine Zeit, in der gesellschaftliche Zuversicht noch groß schien. Fridays for Future-Demonstrationen bewegten Millionen weltweit, die Forderungen nach konsequentem Klimaschutz waren laut, klar und dringlich.

Nun, Ende 2024, wurde dieselbe Vorlesung neu aufgelegt – nicht nur um die wissenschaftlichen Inhalte zu wiederholen, sondern vor allem, um zu reflektieren, wie sich die Situation seither verändert hat. Die naturwissenschaftlichen Fakten haben sich nicht grundlegend gewandelt. Was sich indes massiv verändert hat, ist unser Blick darauf, wie weit die globale Erwärmung bereits fortgeschritten ist und wie gering die tatsächlichen Fortschritte in puncto Klimaschutz geblieben sind.

Von der Thermodynamik zur Treibhauswirkung

Die Grundlage der Vorlesung bildet die Thermodynamik, das physikalisch-chemische Fundament unseres Energieverständnisses. In den ersten Semestern der Physikalischen Chemie lernen Studierende die Konzepte von Energie und Entropie kennen, analysieren Wärmeflüsse, Gleichgewichte und Umwandlungsprozesse. Diese Grundlagen sind unmittelbar relevant für das Klima: Die Erde befindet sich in einem Strahlungsgleichgewicht mit der Sonne. Ohne eine Atmosphäre wäre es hier im globalen Mittel fast 33 Grad kälter. Dass wir in einer bewohnbaren Welt leben, verdanken wir dem natürlichen Treibhauseffekt, vor allem durch Wasserdampf.

Doch seit Beginn der Industrialisierung hat der Mensch massiv in dieses System eingegriffen. Der Ausstoß von Kohlendioxid (CO₂) und anderen Treibhausgasen, vorangetrieben durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in Wärmekraftmaschinen, Kraftwerken und Fahrzeugen, verändert die Zusammensetzung der Atmosphäre. CO₂ füllt Infrarot-Fenster, die zuvor offen waren, und verstärkt so den Treibhauseffekt. Die Folge: Ein Temperaturanstieg, der längst nicht mehr nur ein Zukunftsszenario ist. Er ist Realität – spürbar in Extremwetterlagen, immer häufigeren Hitzewellen, Starkregenereignissen und Dürren.

Die beunruhigende Gegenwart

Waren vor fünf Jahren vage Hoffnungen auf ein rasches politisches und gesellschaftliches Umsteuern noch präsent, so ist die Lage heute ernüchternd. Die globale Durchschnittstemperatur hat markant zugelegt, Kipppunkte im Klimasystem nähern sich. Wettermoderatorinnen und Meteorologinnen berichten inzwischen regelmäßig von Ereignissen, die statistisch kaum noch fassbar sind – etwa Regenmengen, die in wenigen Stunden ein ganzes Jahresmittel übersteigen, oder Hitzerekorde, die nicht mehr im Zehntelbereich, sondern in ganzen Gradschritten nach oben schnellen.

Die Vorlesung machte deutlich, dass dieser Anstieg physikalisch leicht nachvollziehbar ist: Steigt die Meerestemperatur nur um wenige Grade, erhöht sich der Wasserdampfgehalt der Luft um mehrere Prozent. Diese zusätzliche latente Wärme führt zu intensiveren Wetterextremen. Physikalisch gesehen ist das nicht überraschend – es ist die konsequente Folge thermodynamischer und spektroskopischer Gesetze, die Studierende der physikalischen Chemie in ihrem Grundstudium erlernen.

Komplexe Systeme, komplexe Gesellschaften

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorlesung lag auf der Komplexität des Klimasystems. Rückkopplungen und nicht-lineare Effekte kennzeichnen komplexe Systeme. Wird ein Kipp-Punkt überschritten, können unkontrollierbare und dauerhafte Zustandsänderungen folgen. Damit ist der Klimawandel nicht nur ein physikalisch-chemisches Problem, sondern auch eine soziale Herausforderung. Gesellschaftliche Systeme sind ebenso komplex und reagieren empfindlich auf Destabilisierung durch umweltbedingte Krisen. Jede versäumte Maßnahme zur Emissionsminderung erhöht die Risiken für politische, soziale und wirtschaftliche Instabilität.

Die Physik ist eindeutig – die Handlungsspielräume schrumpfen

Die Botschaft der Vorlesung war klar: Die wissenschaftliche Evidenz ist erdrückend, die natürliche und menschliche Welt stehen unter Druck. Während vor fünf Jahren noch ein Fenster der handhabbaren Transformation offen zu stehen schien, hat sich dieses heute nahezu geschlossen. Die Mathematik der Klimagleichungen lässt wenig Spielraum: Um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, müsste die Weltgemeinschaft ihre Emissionen so schnell reduzieren, wie es bislang nur in Notstandssituationen gelang. Selbst für 2 oder 3 Grad gelten dieselben Grundregeln – ohne letztliche Nullemissionen ist das Klimasystem nicht zu stabilisieren, nur der Zeitpunkt, an dem wir dieses Ziel erreichen müssen, variiert.

Menschlichkeit in ungewissen Zeiten

Die Vorlesung endete ohne bequeme Beruhigung. Niemand konnte verlässliche Hoffnung versprechen, dass sich das Blatt noch entscheidend wenden lässt. Die Referierenden forderten stattdessen auf, nicht in Fatalismus zu verfallen, sondern Menschlichkeit zu wahren und zu handeln – trotz der Härte der Fakten. Denn selbst wenn wir den Klimawandel nicht mehr vollständig aufhalten können, ist es entscheidend, ihn so weit wie möglich einzudämmen und auf diese Weise Leid zu verringern. Jede vermiedene Tonne CO₂, jeder eingesparte Kubikmeter Gas, jede weise politische Entscheidung zählt.

Am Ende schloss sich der Kreis zur Sondervorlesung von 2019: Die physikalisch-chemischen Grundlagen sind dieselben geblieben, doch die äußeren Umstände haben sich dramatisch verschoben. Dieses Mal steht nicht nur die Wissenschaft, sondern unsere gesamte Gesellschaft auf dem Prüfstand. Und genau das machte die erneuerte Vorlesung überdeutlich.

Was stellen sich die Bäume in Brühl denn so an?

Von lokalen Baumfällungen und Klimadebatten in sozialen Medien: Wie der Klimawandel politische Fronten verhärtet

Ein Facebook-Chatverlauf zu den geplanten Baumfällungen in Brühl verdeutlicht, wie stark ein scheinbar lokales Thema wie Reaktionen auf den Klimawandel und Hitze Schäden emotionalisiert und politisiert werden kann. Während die Stadt die Notwendigkeit der Fällungen mit den Schäden durch den Klimawandel begründet, wird diese Aussage von einigen Kommentierenden in Frage gestellt und sogar als Teil einer größeren "Lügenstrategie" dargestellt.

„Bäume sterben langsam“ – Verleugnung oder Unverständnis?

Ein zentraler Streitpunkt in der Diskussion ist die Verwechslung von Wetter und Klima, die sich durch mehrere Beiträge im Chatverlauf zieht. Kommentare wie „Welcher Klimawandel? Und heiß? Wann? Wo?“ (D. S.) oder „Ich war von März bis Anfang Dezember in Brühl. Bis Anfang August hat es geschifft. Dann dreimal mit Abstand je 2 Tage heiß und seit Oktober wieder regnerisch“ (G. C.) deuten darauf hin, dass einzelne Wettermuster oft als Beleg für oder gegen den Klimawandel interpretiert werden. Dabei ist wissenschaftlich klar, dass Wetter kurzfristige, lokale Schwankungen beschreibt, während Klima langfristige Trends umfasst.

Derartige Verwechslungen fördern Missverständnisse und stärken den Eindruck, dass wissenschaftliche Aussagen widersprüchlich oder falsch seien. Studien, wie die des IPCC, zeigen jedoch, dass die globale Erwärmung langfristig die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen erhöht, unabhängig von kurzfristigen Regen- oder Kälteperioden. Diese fundamentale Unterscheidung wird in den Diskussionen häufig ignoriert, was die Polarisierung weiter verstärkt. Ein zentraler Streitpunkt in der Diskussion ist die Wahrnehmung des Klimawandels selbst. Während T. E. trocken kommentiert: „Bäume sterben langsam“, wird diese eher sachliche Beobachtung von anderen Stimmen wie J. R. stark emotionalisiert. Er schreibt: „Diese Lügen sind echt nicht mehr zu ertragen!“ Damit bringt er eine häufig anzutreffende Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erklärungen zum Ausdruck, die oft auf einer grundsätzlichen Ablehnung von Expertenwissen basiert. Studien des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zeigen jedoch unmissverständlich, dass die Häufigkeit von Dürren, Hitzewellen und Extremwetterereignissen durch den Klimawandel zunimmt. Die Schäden an Bäumen sind also keine isolierten Ereignisse, sondern stehen im größeren Kontext der globalen Erwärmung.

„Entscheidend sei in jedem Fall, wie stark die Forstwirtschaft eingreift“

M. V.s Beitrag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Forstwirtschaft bei der Baumproblematik. Mit einem Zitat aus der GEO unterstreicht er: „Entscheidend sei in jedem Fall, wie stark die Forstwirtschaft eingreift, wie viele Bäume gefällt werden.“ Er führt weiter aus: „Da kommt Sonne rein, da kommt Wind rein. Die Bäume geraten in Stress.“ Diese Perspektive beleuchtet die Schwächung von Ökosystemen durch aufgelichtete Wälder und intensive Bewirtschaftung. Die Öffnung der Baumkronen führt zu mehr direkter Sonneneinstrahlung und stärkeren Windeinflüssen, wodurch verbleibende Bäume empfindlicher gegenüber Trockenheit und Schädlingen werden.

Allerdings greift diese Argumentation zu kurz, wenn sie die Klimafolgen relativiert. Der IPCC-Bericht weist darauf hin, dass Extremwetterereignisse, steigende Temperaturen und längere Trockenperioden die Widerstandskraft von Bäumen zusätzlich schwächen. Dass ausgedünnte Wälder und Parks in früheren Jahrzehnten stabiler waren, zeigt vielmehr, dass sich die Belastung durch Klimawandel und intensive Landnutzung gegenseitig verstärken. Eine einseitige Fokussierung auf die Forstwirtschaft verschiebt somit die Ursachenfrage, ohne das grundlegende Problem zu entschärfen.

Der Kontext des GEO-Artikels macht deutlich, dass eine nachhaltigere Forstwirtschaft zwar essenziell ist, aber allein nicht ausreicht. Die Kombination aus menschlichen Eingriffen und Klimaveränderungen erfordert ein integriertes Vorgehen, das sowohl ökologische als auch klimapolitische Maßnahmen umfasst. Nur so können Wälder und Parks langfristig geschützt und widerstandsfähig gemacht werden.

Rolle sozialer Medien: Verstärker von Konflikten

Soziale Medien spielen eine zentrale Rolle in solchen Diskussionen, da sie Polarisierung und emotionalisierte Debatten begünstigen. Algorithmen priorisieren Inhalte, die hohe Interaktionen erzeugen, was oft zu einer Dominanz von polemischen oder populistischen Beiträgen führt. Kommentare wie „Achtung, zu viele Belege sind nicht erwünscht“ (T. K.) spiegeln nicht nur Ironie, sondern auch eine Abwehrhaltung wider, die durch das Gefühl von Überforderung oder Misstrauen gegenüber Institutionen geprägt ist. Expertenmeinungen und evidenzbasierte Beiträge, wie sie in den IPCC-Berichten zu finden sind, haben es in diesem Umfeld oft schwer, Gehör zu finden.

E. Felder, Sprachwissenschaftler und Experte für populistische Rhetorik, beschreibt treffend: „Populistisches Sprechen schürt Angst, grenzt aus und homogenisiert die Vielfalt der Interessen und Ideen.“ Dieses Zitat, entnommen aus einem Interview mit Zeit Online vom 5. August 2018, beleuchtet, wie populistische Sprache komplexe Themen vereinfacht und den Fokus von wesentlichen Problematiken wie der Klimakrise ablenkt. Während solche Rhetorik oft emotionalisiert, geraten die eigentlichen Probleme, wie etwa die Kombination aus Klimawandel und menschlichen Eingriffen, in den Hintergrund.

Warum sperren sich Menschen gegen den Klimawandel?

Die Ablehnung des Klimawandels lässt sich oft auf psychologische und soziologische Faktoren zurückführen. Der Klimawandel fordert tiefgreifende Änderungen unseres Lebensstils und wirtschaftlicher Strukturen, was viele als Bedrohung empfinden. Eine neue Studie der Universität Bonn und des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) zeigt, dass Klimawandelleugnung nicht primär auf Selbsttäuschung beruht. Stattdessen sehen die Forscher Anzeichen dafür, dass die Leugnung der menschgemachten Erderwärmung ein identitätsstiftendes Merkmal für bestimmte Gruppen sein kann. Für diese Gruppen ist das Leugnen nicht nur eine Überzeugung, sondern ein zentraler Bestandteil ihrer Abgrenzung von anderen politischen Lagern. Dadurch wird es schwierig, sie allein durch bessere Information zu erreichen.

Eine weitere Erklärung für die Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse liefert eine Studie des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Diese zeigt, dass Populismus und Verschwörungsmentalität einen gemeinsamen Kern haben: ein tiefes Misstrauen gegenüber Institutionen und sogenannten „Eliten“. Dieses dispositionelle Misstrauen führt dazu, dass wissenschaftliche Fakten oft als manipulativ oder eigennützig wahrgenommen werden. Populistinnen und Verschwörungsanhängerinnen neigen dazu, die Gesellschaft in einen binären Gegensatz von „wir“ und „die da oben“ zu teilen, was eine rationale Auseinandersetzung mit komplexen Themen erschwert.

„Motivated reasoning“ – das Biegen von Fakten zur Rechtfertigung klimaschädlichen Verhaltens – spielt laut der Bonner Studie hingegen eine geringere Rolle als bisher angenommen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Klimaleugnung oft weniger auf Unwissenheit, sondern auf Gruppenzugehörigkeit und ideologischen Überzeugungen basiert. Doch die Max-Planck-Studie weist darauf hin, dass das Misstrauen in Wissenschaft und Institutionen schädliche Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben kann. Vertrauen in transparente Kommunikation könnte ein Schlüssel sein, um Populismus und Wissenschaftsleugnung langfristig zu begegnen.

Ergebnis: Forderung nach faktenbasiertem Dialog

Die Debatte um die Baumfällungen in Brühl ist ein Beispiel dafür, wie lokale Themen als Projektionsfläche für größere gesellschaftliche Konflikte dienen können. Die emotionalisierte Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Simplifizierung komplexer Sachverhalte behindern jedoch den dringend notwendigen Dialog. Ein konstruktiver Umgang mit dem Klimawandel erfordert eine klare Kommunikation von Expert*innen, ergänzt durch Maßnahmen, die sowohl ökologisch als auch sozial tragfähig sind. Plattformen wie soziale Medien sollten stärker darauf abzielen, sachliche und faktenbasierte Diskussionen zu fördern, um den Kreislauf von Polarisierung und Misstrauen zu durchbrechen.

Bezug

- https://www.facebook.com/groups/1501149036840204/posts/3911180152503735/

- https://www.radioerft.de/artikel/klimawandel-und-hitze-setzt-bruehler-baeumen-zu-faellungen-2187799.html

Quellen

- IPCC-Bericht: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/07/SR1.5-SPM_de_barrierefrei.pdf

- Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/themen/ipcc-bericht-sofortige-globale-trendwende-noetig

- GEO-Artikel zur Forstwirtschaft: https://www.geo.de/natur/oekologie/warum-viele-baeume-ueberraschend-gut-durch-die-duerre-gekommen-sind-31787240.html

- Universität Bonn, Klimawandelleugnung: https://www.uni-bonn.de/de/neues/025-2024

- Max-Planck-Institut: https://www.mpg.de/20115581/0403-stra-wie-misstrauen-der-gesellschaft-schadet-151860-x

- Studien zu sozialer Medien-Polarisierung: https://www.bpb.de/themen/gesellschaft/algorithmen-und-polarisierung

- Zeit Online, Interview mit E. Felder: https://www.zeit.de/politik/2018-07/rhetorik-populismus-sprache-wissenschaft-erkennen

Zitatsammlung aus dem Chatverlauf

- „Bäume sterben langsam“ (T. E.): Dieser Beitrag hebt die natürlichen Prozesse des Baumsterbens hervor und vermeidet dabei jegliche Verbindung zum Klimawandel. Eine sachliche, aber unkritische Haltung.

- „Diese Lügen sind echt nicht mehr zu ertragen!“ (J. R.): Ausdruck starker Ablehnung gegenüber wissenschaftlichen Aussagen und ein Beispiel für die Emotionalisierung der Debatte.